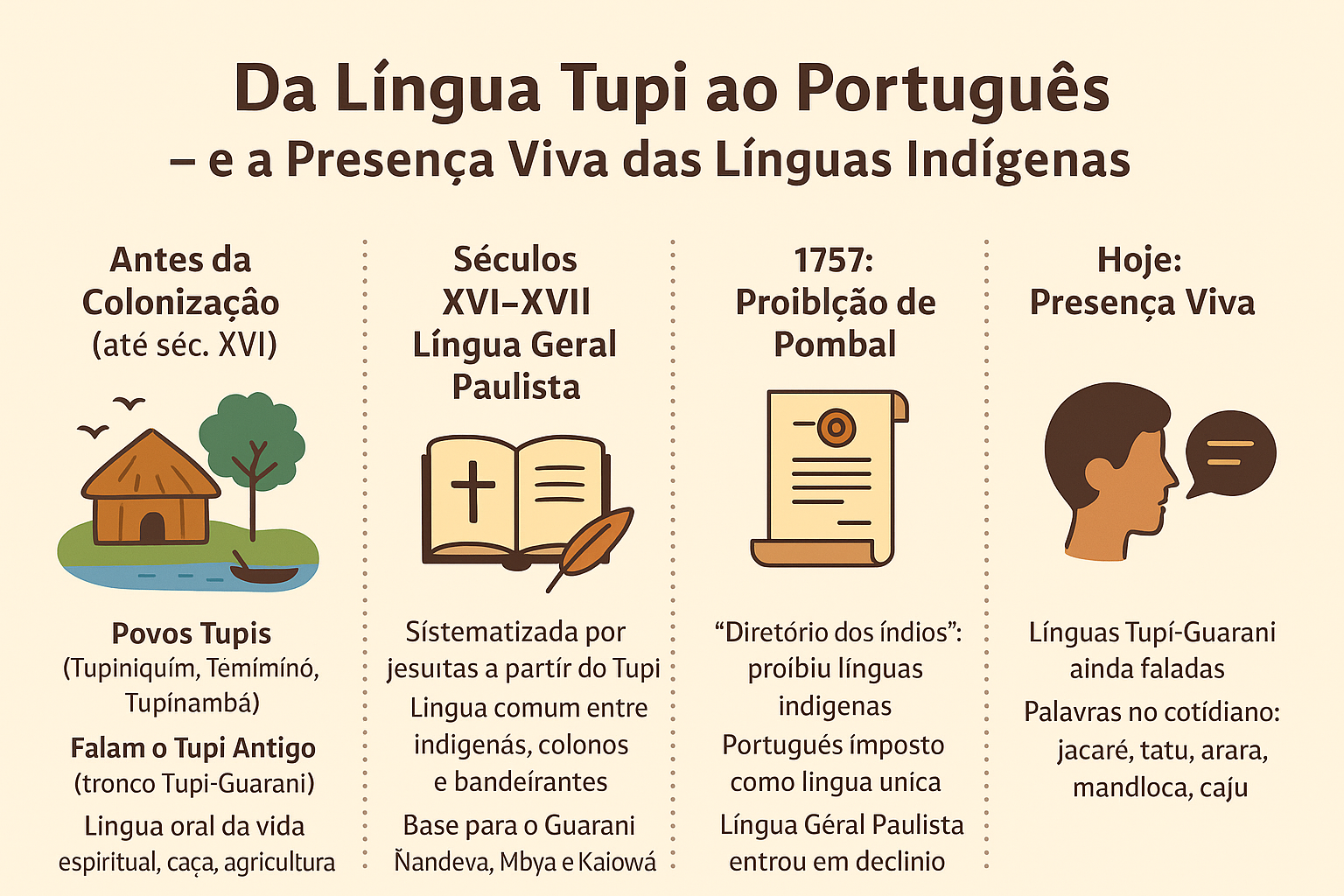

A história das línguas no Brasil é também a história dos encontros, conflitos e resistências que moldaram a vida nesse território. Antes da colonização portuguesa, o que hoje conhecemos como Sudeste do Brasil era habitado por diferentes povos indígenas, entre eles os falantes de línguas do tronco Tupi-Guarani. Esses idiomas traziam em si não apenas formas de comunicação, mas também modos de ver e se relacionar com o mundo — a floresta, os rios, os animais, os ciclos da vida.

A Língua Geral Paulista

Com a chegada dos colonizadores, no século XVI, iniciou-se um processo de contato intenso entre europeus e indígenas. Desse encontro nasceu a chamada Língua Geral Paulista, uma fusão entre o Tupi e o português, que se tornou a principal língua falada na região durante os séculos XVI e XVII. Ela não apenas facilitava a comunicação, mas consolidava-se como uma língua de convivência, que atravessava aldeias, vilas e caminhos do interior.

A imposição do português

Esse processo, no entanto, sofreu uma ruptura em 1757, quando o Marquês de Pombal, por meio de uma política de colonização mais rígida, proibiu o uso das línguas indígenas, determinando que apenas o português poderia ser utilizado oficialmente. Esse decreto teve impactos profundos: muitas línguas foram silenciadas, comunidades foram forçadas a abandonar parte de sua memória viva e o português se consolidou como idioma hegemônico.

O que sobreviveu

Apesar da imposição e da violência histórica, as línguas indígenas não desapareceram. Muitas resistem até hoje nas comunidades que preservam suas tradições e suas palavras. E mesmo em espaços urbanos, no cotidiano das cidades, inúmeras palavras de origem Tupi-Guarani permanecem vivas: nomes de rios, plantas, animais, lugares e até expressões comuns que herdamos sem perceber.

Essas palavras sobreviventes são sementes que atravessaram os séculos. Elas revelam que a presença indígena não pertence apenas ao passado, mas faz parte do presente e do futuro.

Retomada e valorização

Hoje, retomar a escuta e o uso consciente desses vocábulos é mais do que um exercício de linguagem — é um ato de reconhecimento. Cada palavra Tupi-Guarani usada no dia a dia pode ser ponto de partida para uma conversa, um encontro de escuta, um gesto de valorização dos povos originários.

Esses povos carregam consigo uma cosmovisão em que natureza e humanidade não estão separados, mas integrados. Ao resgatarmos essas palavras, não apenas honramos uma memória cultural, como também nos abrimos a uma forma mais equilibrada e sensível de viver no mundo.

Um ponto de partida

É importante lembrar: no Brasil existem centenas de famílias linguísticas indígenas, cada uma com sua riqueza e singularidade. Aqui, optamos por destacar apenas o Tupi-Guarani, por sua presença marcante no Sudoeste Paulista e pelo impacto que teve na formação da Língua Geral Paulista.

Este é apenas o início de uma conversa. Ao trazermos à tona essas memórias linguísticas, abrimos caminhos para que a sociedade valorize o legado dos povos originários e fortaleça pontes de diálogo, respeito e escuta.

🌱 As palavras indígenas são raízes vivas que seguem brotando, convidando-nos a caminhar com mais cuidado, beleza e sabedoria pela Terra.

Referências e Fontes

ARAÚJO, Alceu Maynard. Folclore Nacional: Linguagem e Literatura. São Paulo: Melhoramentos, 1964.

CHIARADIA, Clóvis. Dicionário Brasileiro de Palavras Indígenas. Ourinhos: Editora Unifio, 2012.

RODRIGUES, Aryon Dall’Igna. Línguas Brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas. São Paulo: Loyola, 2002.

NAVARRO, Eduardo de Almeida. Método Moderno de Tupi Antigo. São Paulo: Global, 2005.

SAMPAIO, Theodoro. O Tupi na Geografia Nacional. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1987 [1ª ed. 1901].

MONSERRAT, Ruth Maria Fonini. “Política Linguística e Línguas Minoritárias no Brasil.” Revista Internacional de Linguística Iberoamericana, v. 2, n. 1, 2004.

SILVA, Luciene C. da. A Língua Geral Paulista e a Questão da Identidade Cultural. Anais do IX Congresso